策展論

觀看記憶的方式

記憶是一種講述故事的行為。一個隨著時間推移而不斷建構、解構、重構的敘事。它既取決於我們選擇遺忘的部分,也取決於我們努力記住的部分。記憶是一條流動的河流,攜帶著過去的片段,每次回憶都在重新塑造它。記憶既關於遺忘,也關於記住一種融合了真實、情感與想像的微妙平衡。

正如弗吉尼亞·伍爾夫在她的小說《奧蘭多:一部傳記》中所寫的:“記憶是裁縫師,而且是一位反覆無常的裁縫師。記憶的針上下穿梭,東奔西走,我們不知道接下來會發生什麼,也不知道之後會發生什麼。”正是這種不可預測性與不完整性,賦予了記憶其深度與美感,讓我們能夠將留存的片段編織成有意義的故事。

在科技日益介入我們生活的時代,這種曾經深具個人性和自然性的敘事,已經成為人類與數位世界交織的現場。作為《記憶的方式》的策展人,我邀請您一同踏上探索記憶脆弱性、扭曲性與重構性的旅程。本次展覽邀請您探索觸覺、聲音、螢幕、人類體驗與人工智慧之間的相互作用,那些重新定義“觀看”本質的瞬間。

展覽的標題靈感來自約翰·伯格的經典著作《觀看的方式》(1972),該書挑戰了傳統的藝術與現實觀看方式。伯格認為“觀看先於語言”,然而在今天的數位時代,我們觀看與記憶的方式被多層技術濾鏡所改變。正如伯格解構了視覺,本次展覽旨在解構記憶的行為,提出這樣的問題:在記憶被技術塑造的世界中,回憶過去意味著什麼?在過去的記憶甚至顯得虛構或被製造的時代,我們如何堅守身為人類的意義?

記憶的脆弱性

記憶,像視覺一樣,不再是靜態的或純粹屬於人類的。神經科學告訴我們,記憶是一種重構的過程,每次回憶,我們都會重塑它。這一觀點與馬塞爾·普魯斯特的“非自願記憶”概念不謀而合,感官觸發能將過去的片段帶入現在。但如果這些觸發不再是自然的,而是數位的,會發生什麼?當算法而非情感決定我們如何重溫記憶時,又會如何?

這些問題呼應了菲利普·迪克的小說《銀翼殺手》中的主題,人類與機器之間的界限,以及真實記憶與人工記憶的模糊地帶。在小說中,為了使類人機器人更具說服力和功能性,設計者為他們植入了虛構的記憶,讓他們相信自己有過去,這樣可以在情感上穩定並賦予其身份感,然而這些身份實際上是虛構且建構的。如果記憶能夠被技術創造或改變,那麼是什麼定義了我們過去的真實性與自我感?

記住與遺忘

記憶可以被視為自我的一面鏡子。然而,這面鏡子往往是破碎的、扭曲的、不完整的。受豪爾赫·路易斯·博爾赫斯的短篇小說《博聞強記的富內斯》的啟發,本次展覽探索了記住與遺忘之間的張力。博爾赫斯筆下那個被完美記憶詛咒的人提醒我們,遺忘並不是缺陷,而是必需的。正是遺忘,讓我們能夠從過去的片段中建構意義。

這種回憶與遺失之間的動態關係,是本次展覽的核心。一些展區喚起記憶的脆弱性與短暫性,另一些則探索跨越個人里程碑、文化身份與歷史的共享記憶維度。

通過擁抱記住與遺忘,本次展覽邀請我們反思記憶中不完美的美感,以及其不完整性如何使我們能夠創造敘事、形成身份,並與周圍的世界建立聯繫。

科技與記憶

本展覽既是對科技如何改變記憶方式的禮讚,也是對其挑戰的批判。透過人工智慧、互動藝術與擴增實境等工具,記憶的新途徑被開創,但同時,這些工具也迫使我們直面記憶的脆弱性以及數位介入的倫理問題。

受約翰·伯格、馬塞爾·普魯斯特、與豪爾赫·路易斯·博爾赫斯的思想啟發,並結合超現實主義和現代人工智慧驅動的創意,《記憶的方式》探討了人類與機器的交匯點。在有機與數位界限日益模糊的世界中,記憶意味著什麼?無論是物理還是虛擬的感官體驗,這些如何塑造我們的回憶?遺忘作為記憶的對立面,又扮演了什麼角色?而那些能夠記錄、扭曲並重播記憶的技術,又如何重新定義我們對過去的理解?

反思的邀請

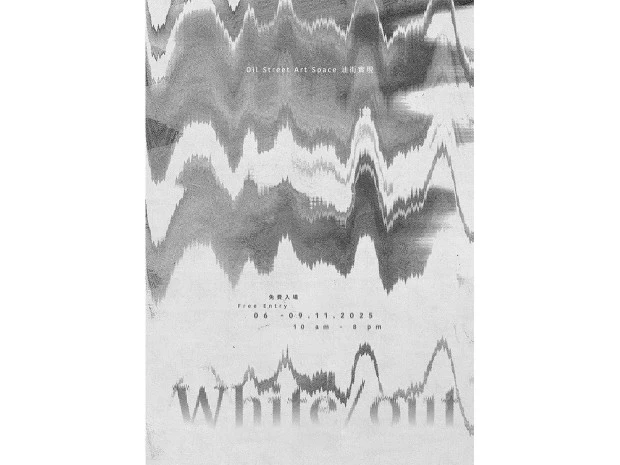

《記憶的方式》引領觀眾穿梭於兩個獨特的空間—White/Out探索記憶的消逝與空白,Re/Collect 則聚焦於記憶的重構與片段的重拾。透過既輕鬆又深思的互動時刻,展覽探索了記憶如何在數位與人類深度交織的世界中被塑造、分裂與重構。

觀眾被邀請與裝置互動,重溫被遺忘的記憶,並思考生活在超連結、數位化世界中的影響。在這段旅程中,記憶成為一條道路,引領人們探索熱情、內心的平靜與個人意義,無論年齡、能力或背景如何。通過擁抱記憶的碎片化與重構,展覽激勵觀眾找到力量、創造力,以及面對未來的全新視角。

作為策展人和參展藝術家之一,我深受藝術家與技術專家之間合作的啟發。正是他們的合作,讓這次展覽得以呈現。他們的作品不僅挑戰了我們對記憶的傳統認知,也邀請我們重新掌控塑造記憶的主動權。

《記憶的方式》不僅僅是一場展覽,它是一個讓我們停下腳步、反思、並沉浸於定義我們的記憶中的機會,讓我們欣賞記住的美、擁抱遺忘的必要性,並面對科技如何改變這一切。我邀請您踏上這段回憶與重構的旅程,在我們所保留與放手的事物中找到意義。

(上述為人類創意和人工智能書寫的協作成果。原文以英語撰寫。)

關於展覽

Presented by

HKAPA

Oi!